Grottes et karsts de Chine

Sur les traces de Xu Xiake

Grottes

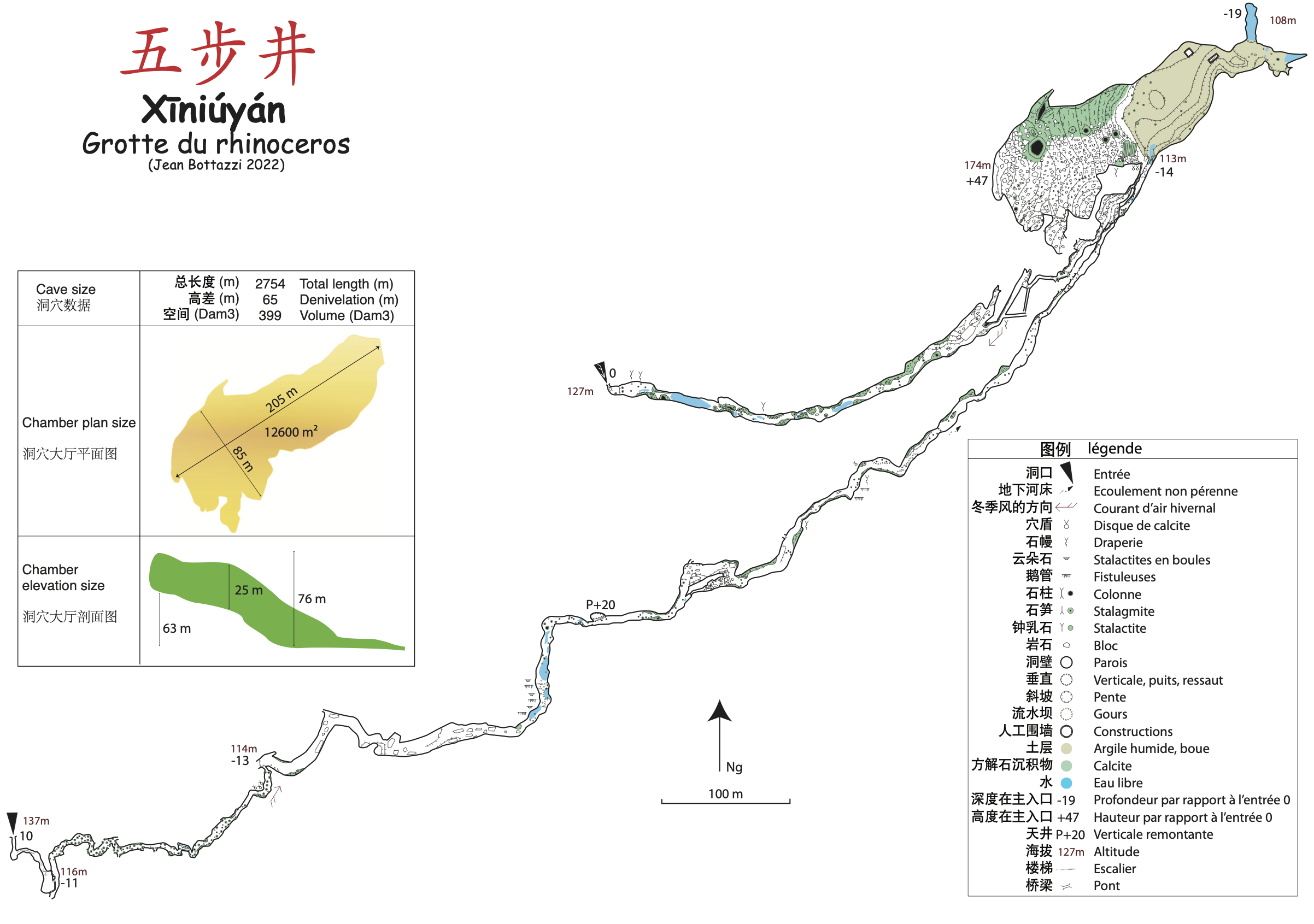

Xiniuyan 犀牛岩

Xiniuyan 犀牛岩

Détail5/11/2022 17:12:28

Autres noms : Grotte du rhinocéros

Province, Préfecture, District :

Guangxi 广西壮族自治区, Laibin 来宾市, Wuxuan 武宣县

Latitude Nord - Longitude Est :

23.556095 - 109.549004

Altitude (m) : 127

Développement (m) : 2 574

Profondeur (m) : 65

Profondeur - / + (m) : 18 / 47

Carte

Description 1

Accès :

Description :

Xiniuyan est une grotte anciennement aménagée et richement concrétionée.

Il y a deux entrées, des anciennes pertes, et donc deux branches qui convergent vers une salle située à l’extrémité nord-est de la cavité. La première entrée, située à 127 m d’altitude, la rejoint en 582 m tandis que la deuxième impose 1357 m de cheminement. Il est à noter que la deuxième entrée est située en amont, à l’ouest, à 137 m d’altitude et donc 10 m plus haut que la première. Mais elle est suivie d’une forte descente aménagée en escaliers et la branche qui suit circule plus bas que la première.

En aval de la salle, un plan d’eau marque un terminus situé à moins de 100 m d’un lac à l’extérieur de la grotte et 9 m plus bas en altitude. Le point le plus en amont de la deuxième branche est elle-même située à proximité d’un plan d’eau extérieur, de sorte que la cavité exploite pratiquement toute la longueur du piton dans lequel elle est formée tout en se tenant au-dessus des niveaux de base actuels.

D’une façon générale, dans Xiniuyan, les eaux de percolation ne s’accumulent pas en dehors de quelques gours et du lac terminal ni ne ruissellent sauf épisode très pluvieux. Dans ce cas, une petite rivière semble se former et circuler le long de la seconde branche jusqu’à la salle. Le lit de cette rivière est quasiment horizontal (pente 4‰). Pourtant, il n’y a pas d’indice suggérant des montées d’eau récentes. Ce qui fait dire que Xiniuyan est une grotte totalement hors crue à l’exception de la base de la salle.

La base de la salle, qui est également le fond aval de Xiniuyan, présente des dépôts d’argile de quelques mètres et forme probablement un lac lors d’épisodes météorologiques extrêmement pluvieux. Il semble donc que les anciens passages vers une résurgence soient bien bouchés pas les effondrements et concrétionnements typiques de l’approche du versant.

L’abondance et la variété du concrétionnement de Xiniuyan s’explique facilement par une relativement faible distance au versant qui permet une percolation abondante et un courant d’air qui favorise l’évaporation. Les zones séchées par ce courant d’air présentent également une cristalisation active.

Les stalagmites et stalactites sont donc pratiquement omniprésentes.

Les draperies sont fréquentes. L’une d’elles, dans la salle, est particulièrement admirable. Les gours sont plus rares, ils ont probablement été détériorés lors de l’aménagement. Mais certains comporte des concrétions spécifiques remarquables de type “cave cloud”. On trouve des disques en paroi dans la salle ainsi que dans la salle en direction de l’entrée la plus à l’ouest. Ces derniers sont anciens, desséchés. Dans cette même branche, le plafond présente des concrétions hémisphériques typique d’une formation subaquatique. Les fistuleuses sont en reprise d’activité sur d’anciennes stalactites brisées. En s’approchant de la sortie, on franchir un véritable labyrinthe de colonnes, stalagmites et stalactites.

La salle terminale présente un dénivelé au sol de 63 m et une hauteur sous plafond maximale de 25 m. Sa largeur maximale est de 85 m et sa longueur 205 m. Un calcul de la surface projetée basé sur le contour des parois donne 12 600 m2. Deux énormes massifs stalagmitiques effondrés en marquent l’entrée. Elle présente de superbes stalactites en draperies, de nombreuses colonnes et des stalagmites de formes et dimensions variées. Dans sa partie haute, vers l’ouest, les données topographiques indiquent que le versant est très proche. Des chauve-souris ont été observées chassant dans un des lobes sud de la salle. Il serait logique qu’elles bénéficient d’un apport en proies piégées par le courant d’air aspirant que présenterait nécessairement une entrée située dans cette partie haute de la cavité. Par ailleurs, ce même lobe rejoint la première branche dans ses hauteurs.

[Jean Bottazzi]

Analyse :

4073 caractères - Lu 158 Fois

-- Bibliographie 0

-- Images 0

Topographie 1

Source : Gkc

-- Expédition 0

Recherche

Recherche